在留資格認定証明書とは

誰が使用するものですか?

在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility:COE)は、海外にいる外国人が在外公館(日本大使館・総領事館)で査証(ビザ)発給を申請する際に提示・提出する認定証明書です。

交付する機関は地方出入国在留管理局(入管/出入国在留管理庁)で、申請者は原則として日本側の受入主体(企業・学校・配偶者・親族・団体など)または申請取次の行政書士等の代理人です。就労資格だけでなく、留学・家族滞在・身分系(日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者)・特定活動など幅広い在留資格で利用されます。

なぜ必要?いつ使いますか?

COEは、申請人の活動内容が入管法上の在留資格に該当し、必要に応じて上陸許可基準に適合していることを、日本国内で事前に審査したことを示す公式の証明です。

海外→日本に新規入国(上陸)する多くのケースで使います(例:技術・人文知識・国際業務/特定技能/経営・管理などの就労ビザ、留学、家族滞在、身分系、特定活動)。

※短期滞在(観光・親族訪問・商談 等)や外交・公用などはCOE不要です。国内での在留資格変更許可申請もCOEは用いません。

新型コロナ関連の特例について

感染症流行期には有効期間の特例延長等が行われた時期があります。現在は通常運用が基本ですが、在外公館の受付要領は国・地域で差があります。直近の案内は各公館と外務省・出入国在留管理庁のホームページでご確認ください。

在留カード・在留資格との違い

- 在留資格:日本での活動内容と在留期間を定める在留中の地位。

- 在留カード:上陸後に空港で発行(または後日送付)される身分証。

- 在留資格認定証明書(COE):上陸前に日本の入管が交付する審査結果の証明書。COEだけでは入国できず、在外公館で査証発給→空港で上陸審査という流れになります。

提出先・配布(交付)について

- 提出先:申請人の居住国を管轄する日本大使館・総領事館の査証窓口。

- 交付方法:窓口受領/郵送受領/電子交付(電子メール通知・番号)。

- 管轄入管:原則、受入機関の所在地を所掌する地方出入国在留管理局です。所在地(事務所住所)で判断します。

有効期限と返納

- 有効期間は原則3か月です。3か月以内に査証申請→発給→入国まで完了させます。

- 査証申請時に原本を提出(または電子番号を提示)します。未使用のまま期限切れとなった場合は再申請(再交付申請)が基本です。

在留資格認定証明書を取得するには

交付申請の必要書類(共通)

在留資格や分野により必要書類は異なりますが、共通的に次が求められます。

- 在留資格認定証明書交付申請書(写真貼付/氏名・国籍・生年月日・連絡先・活動内容・予定在留期間等を正確に記載)

- 申請人本人の資料:パスポートの写し、学歴・職歴、資格証明、(必要に応じ)日本語能力

- 受入側の資料:

- 企業:雇用契約書(写し)・職務記述書(Job Description)・会社概要・登記事項証明書・直近決算書 等

- 学校:入学許可書・学校案内・在籍予定学科の概要

- 帯同・身分系:戸籍・婚姻証明・出生証明・扶養状況の資料 等

- 理由書・疎明資料(活動内容の具体性、生計・支援計画の説明)

- 委任状(行政書士など取次が提出する場合)

- 翻訳文:外国語文書には日本語訳を添付するのが原則です。

オンライン申請を利用する場合は、在留申請オンラインシステムの利用者登録(企業・学校・取次者)が必要です。PDF等で提出書類を送付し、電子メールで連絡・結果受領となる運用が広がっています。

代表的な資格ごとの追加資料(例)

- 技術・人文知識・国際業務:学位証明または相当の実務経験、職務と専攻の関連性が分かる文書、報酬(日本人同等以上)の根拠、社会保険加入の予定。

- 特定技能:分野別評価試験の合格証、支援計画(登録支援機関の関与を含む)、労働条件通知書。

- 留学:入学許可書、学費・生活費の支弁計画(送金予定・銀行残高等)、在籍予定の学科情報。

- 家族滞在・身分系:婚姻の実体(写真・通信履歴)、同居・扶養の状況、住居や生計維持の資料。

在留資格認定証明書交付申請から日本入国までの一般的な流れ

※就労・留学・家族帯同・身分系(日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者)・特定活動までを想定しています。短期滞在や外交・公用などのCOE不要ケースは文末の補足をご覧ください。

受入主体・身元保証人の確定と在留資格の選定

- 受入主体(企業・学校・配偶者/親族・団体など)を決め、活動内容に合致する在留資格(活動資格/居住資格/特定活動)を選定します。

- 想定する活動内容・在留期間・雇用形態から逆算して最も適合する類型を選びます。

要件と上陸許可基準の事前チェック

- 就労系:学歴または相当実務と職務の関連性、雇用契約の適法性、報酬(日本人同等以上)、社会保険加入、事業所の実在・継続性を確認します。

- 留学:入学許可、学費・生活費の支弁計画、在籍の実体を確認します。

- 家族帯同・身分系:婚姻・親子関係の実体、同居・扶養、生計維持の裏付けを整えます。

- 特定活動/特定技能:告示・指定書・分野要件・支援計画の適合を確認します。

スケジュール設計(COEの有効期間3か月を逆算)

- COEは有効期間が原則3か月です。査証申請→発給→入国までをこの期間内に収める前提で、書類作成・面接・採用日・学期開始日・家族帯同の予定を並べて逆算します。

- 入管申請から許可までの審査期間も余裕を持ってスケジューリングします。

必要書類の準備(原本/写し/翻訳)

- 共通:在留資格認定証明書交付申請書(写真貼付・正確な記載)、パスポート写し、理由書。

- 受入側:雇用契約書/職務記述書(JD)/登記事項証明書/会社案内/決算書、または入学許可書・学校案内、支援計画 等。

- 本人側:学位・職歴・資格証明、婚姻・出生等の家族関係書類、資金計画。

- 外国語文書には日本語訳を付け、原本/写しの指定に従います。

在留資格の申請は、申請人が「法令要件に適合すること」を立証する責任を負います。出入国在留管理庁(入管)のホームページに記載されている提出書類一覧は必須資料になりますが、個々に置かれた状況によってケースバイケースのため、実際は補強資料として個々の状況にあわせた理由書の作成や、疎明資料を準備して申請するケースが多くあります。

地方出入国在留管理局(入管)へ申請(窓口・オンライン申請)

- 郵送による申請はできません。 窓口または在留申請オンラインシステムで申請します。

- 管轄は原則受入機関の所在地で決まり、所管の地方出入国在留管理局の窓口へ申請します。申請等取次として行政書士が代理提出することも可能です。

- オンライン利用時は事前に利用者登録を行います。

行政書士による書類作成・申請取次について

行政書士(申請等取次者)は依頼を受けて申請書類の作成や申請書の提出(取次)を行うことができ、この場合は本人の出頭が免除される制度(申請等取次)を利用できます。取次を行う行政書士は、所定の研修等を経て届出済証明書(いわゆるピンクカード)を取得し、入管へ届出している必要があります。

受理後の審査・追加照会への対応

- 入管で受理後の審査・追加照会への対応では、法務大臣の定める上陸許可基準に適合しているかが確認されます。標準目安は1〜3か月ですが、案件により前後します。

- 追加資料や事実確認の連絡が来たら、期限内に整合性の取れた資料で回答します。

在留資格認定証明書の交付(紙/電子)と内容確認

- 入管の審査で許可が出た場合に、在留資格認定証明書(COE)が交付されます。

- 交付は紙(窓口申請の場合)または電子交付(オンライン申請の場合)になります。

- 氏名(ローマ字)・生年月日・在留資格・在留期間・受入機関などに誤りがないか即時確認します。

- 有効期間3か月のカウントが始まります。

- 査証審査は外務省所管の在外公館で行われるため、COE交付=査証許可ではありません。次に査証(ビザ)の発給の手続きに進みます。

海外の申請人への原本送付/電子COEメールの転送

- 紙の原本の場合は、追跡可能な国際便(例:EMS/DHL 等)で送付します。封筒には申請人氏名・生年月日を明記し、パスポート原本は同封しません。発送後は追跡番号を連絡し、受領確認を取ります。

- 電子交付(電子COE)の場合は、入管庁から受け取った通知メールを改変せずにそのまま転送します(件名・本文・添付の原文性を保つのがポイントです)。転送時にCOE番号を併記し、迷惑メールフォルダに入っていないかの受信確認をお願いします。

- 提出方法は在外公館の案内に従ってください。多くの公館でメール提示または電子COEのプリント提出が求められますので、印刷した控えも併せて持参(提出)できるよう準備します。

- 有効期間は原則3か月です。査証申請→発給→入国までをこの期間内に完了できるよう、渡航日・予約枠を逆算して調整します。

家族帯同がある場合

- 家族(配偶者・子)ごとにCOEを個別取得し、紙は家族単位で発送、電子は家族それぞれへメール転送します。

- 在外公館の予約・提出は、家族分を同時または時差で手配します(婚姻証明・出生証明・翻訳など家族特有の添付を個別に準備します)。

- 全員分の有効期間を一括管理し、同時入国/後追い入国いずれのケースでも期限内に完了できるよう日程をそろえます。

在外公館での査証(ビザ)申請

- 申請人の居住国を所管する日本大使館・総領事館に原則として申請人本人が申請します(公館の運用により代理提出が認められる場合があります)。

- 必要書類:COE原本/電子番号、査証申請書、証明写真(規定サイズ)、有効なパスポート、領事手数料(費用) ほか。手数料は在外公館(領事館)ごとに異なるため、最新の外務省/公館の案内をご確認ください。

- 事前予約制や提出方法が公館ごとに異なるため、各公館の最新案内を確認します。通常、査証(ビザ)の発給には在外公館によって審査期間は異なり、数日〜2週間ほどかかります。ここでも不備がないよう、事前に準備・確認を万全に行うことが大切です。

査証発給後の渡航準備

- 渡航日を確定し、航空券・空港出迎え・住居の手配、就労受け入れの場合は初期オリエンテーション(就業規則・在留管理・健康保険等)を準備します。

- 受入側は初出勤日・入学日・オリエン日程を招へい状と一致させます。

入国(上陸審査)と在留カードの受領・初期手続

- 空港で上陸審査を受け、上陸許可後に空港の入国審査カウンターで在留資格が確認され、在留カードが交付されます。

- 14日以内に住民登録(住所届出)を行い、健康保険・年金・給与口座等の初期手続を進めます。

- 留学・家族滞在で就労する場合は、資格外活動許可(原則週28時間)を取得します。

- 在留カードが交付されるのは在留期間が3ヶ月を超える中長期在留者です。在留資格が「短期滞在」や、3ヶ月以下の在留期間が決定された場合は、在留カードは交付されません。

成田空港、羽田空港(東京国際空港)、関西国際空港、中部国際空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港の計7空港を経由して日本に入国した場合

空港の入国審査カウンターで在留資格が確認され、「在留カード」が即日交付されます。

入国後は14日以内に市区町村役場で「住民登録」を行い、在留カードに記載された住所を届け出る必要があります。

在留カードが交付されない地方空港や船で入国した場合

在留カードが交付されない地方空港や船で入国した場合は、居住地の市区町村役場で住居地を届け出た後に、在留カードが後日、登録住所あてに郵送で交付されます。

COEが不要となる主なケース

- 短期滞在(観光・商談・親族訪問 等):COEではなく短期ビザ(またはビザ免除)で入国します。

- 外交・公用:外務省所管のため、COEは対象外です。

- 国内での在留資格変更許可申請:すでに日本に在留している方は、COE不要で変更申請を行います(要件は別途審査されます)。

在留資格認定証明書交付申請書の書き方(基本)

- ローマ字氏名・生年月日・国籍・旅券番号はパスポートと一致させます。

- 在留資格の種類・活動内容は具体的に(例:「営業補助」ではなく職務の中身を文書化)。

- 希望在留期間(1年/3年/5年など)を明記。

- 連絡先(担当者名・電話番号・メールアドレス)を忘れず記載。

- 裏面の学歴・職歴・親族欄の書き漏れに注意。

- 写真は所定サイズ・6か月以内撮影のものを貼付。

- その他、在留資格の種類によって用意する書類が異なります。

申請から交付までの期間(目安)

標準で1〜3か月程度ですが、繁忙期(新卒採用期・学期開始前)、国籍、案件の複雑性(過去の在留状況・不許可歴 等)、問い合わせ(追加資料要求)の有無によって時間は前後します。余裕を持ったスケジューリングが大切です。

オンライン申請も可能

オンライン申請は、外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・父母)、所属機関職員・登録支援機関職員・弁護士・行政書士(申請等取次者)が対象です。遠隔地でも進捗の可視化ができ、補正依頼や結果通知も電子で受け取れます。

オンライン申請できる人

・外国人本人/法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)/親族(配偶者・子・父母)

→マイナンバーカード、パソコン、ICカードリーダライタ、JPKIクライアントソフトが必要・所属機関等の職員(企業・学校・登録支援機関・公益法人など)

→外国人の入国・在留手続に関する研修会等を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、事前に利用申出/利用者登録が必要・申請取次行政書士/弁護士

→法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士・弁護士

手数料・費用の目安

- COE交付時は手数料不要です。

- 査証申請時に在外公館(日本大使館・総領事館)で領事手数料が必要になります(国・ビザ種別で金額が異なります)。

- 行政書士等へ依頼する場合は、書類作成費用・申請取次費用が別途発生します。

在留資格認定証明書交付申請が不交付になった場合の対応

不交付通知が届いたら、不交付通知書を持参し、申請した入国管理局の担当官に不交付になった具体的な理由を直接確認し、その原因を解消するための対策を講じ、再申請に向けて資料の補強を行います。

代表例:

- 学歴/実務と職務の関連性が弱い(技術・人文知識・国際業務)

- 報酬が日本人同等以上でない/雇用契約の不備

- 事業所の実在・継続性や支援体制に疑義(特定技能・経営管理 等)

- 扶養・婚姻の実体や生計の裏付け不足(家族滞在・身分系)

理由書の作成、疎明資料(雇用契約・職務記述書・財政証明・写真や通信履歴 等)の追加が効果的です。ケースにより在留資格の選定見直しも検討します。

在外公館で査証申請が不許可になった場合の対応

COE交付=査証発給が必ず許可ではありません。在外公館(外務省所管)は独自の査証審査を行います。

不許可時は、不許可理由の確認→不足書類の補完→再申請が基本です。内容によりCOE自体の再申請が必要になる場合もあります。

紛失・有効期限切れのとき

- 紛失:まず管轄入管に電話で問い合わせ、再発行の可否・必要書類を確認します(事情書・警察受理番号の提出を求められることがあります)。

- 期限切れ(3か月超):原則は再申請です。過去の写しや同一内容の立証を求められることがあります。

- 入国後の在留期間更新・在留資格変更許可申請や再入国許可はCOEとは別制度です(在留中は在留期間更新・在留資格変更許可申請が必要となります)。

在留期間更新・在留資格変更との関係

- 上陸後は在留期限が到来する前に在留期間更新、活動内容が変わる場合は在留資格変更許可申請を行います。

- いずれも在留申請オンラインシステムによるオンライン申請が可能です。

入国後の在留管理(在留期間更新・在留資格変更・家族帯同)

ポイント:入国後の在留管理は、誰が主体か(企業・学校/本人)、何をいつするか(更新 or 変更)、家族帯同のタイミング(同時 or 後日)を整理しておくことが大切です。

管理主体の切り分け(企業・学校/本人)

- 企業・学校が管理すべきこと(就労・就学系)

- 在留期限の台帳管理:期限6か月前・3か月前・1か月前にリマインドを設定します。

- 就労区分の確認:在留カードの在留資格と就労可否(資格外活動許可の有無を含む)を初回・更新時に確認します。

- 職務変更・配置転換時の適合確認:職務内容が在留資格の該当性から外れないかを審査し、必要なら在留資格変更を検討します。

- 届出・記録:住所・所属・雇用条件の重要変更が生じたときの届出支援、在外公館・入管との連絡履歴の保存。

- 身分系(例:日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)

- 多くはご本人(世帯)での管理が中心です(在留期限・住所届出・更新手続など)。

- ただし採用企業は、在籍者の在留カード確認と期限アラート、就労可否の確認は継続して行います。

「更新」と「変更」の違いと使い分け

- 在留期間更新許可申請(更新)

- 活動内容が同じまま在留を延長するときに行います(例:技術・人文知識・国際業務のまま契約更新)。

- 目安:在留期限の3か月前から準備開始がおすすめ。オンライン申請も可能です。

- 在留資格変更許可申請(変更)

- 活動内容が変わるときに行います(例:留学→就労、家族滞在→就労、技人国→経営・管理 など)。

- 職務内容の大幅変更・転籍・起業などは、該当性を事前評価し、必要に応じて変更を選択します。

- 実務のコツ:契約更新・人事異動・学期切替の3〜6か月前に、「更新で足りるか/変更が必要か」を必ずチェックします。

家族帯同のタイミング(同時申請/後日合流)

- 最初の申請段階で同時に家族帯同

- 主たる在留者(就労・留学等)と同時に配偶者・子の家族滞在を申請します。スケジュールがそろいやすく、生活立ち上げが一括で行えます。

- 在留後に帯同を追加(後日COE→査証)

- 主たる在留者が先に入国し、後から配偶者・子の在留資格認定証明書交付申請→在外公館で査証取得→合流します。

- どちらの方式でも、婚姻・出生証明の原本/日本語訳、生活費の支弁資料などを早めに整備しておくと安全です。

- 就労可否:家族滞在は原則就労不可ですが、資格外活動許可(週28時間)を得れば範囲内の就労が可能です。

届出と初期・定期チェック(抜け漏れ防止)

- 再入国・転出入:長期出張・一時帰国の際は再入国許可の要否を確認。転居時は住民登録も忘れずに行います。

- 14日以内の届出:住所変更・所属機関の変更・離職/転学など、所定の変更は原則14日以内に届出します。

- 在留カード管理:真正(IC・記載)確認、有効期限、在留カード番号を台帳化。

- 在留期間更新・変更の進行管理:必要書類のToDo、ステータス(ドラフト/提出/審査中/許可)を見える化。

- オンライン申請の活用:在留申請オンラインシステムで、更新・変更・一部届出が可能です。

まとめ

- 在留資格認定証明書交付申請は、就労・就学・家族帯同・身分系・特定活動など、海外からの上陸前に行う事前審査です。

- 必要書類の整備と上陸許可基準への適合が許可の決め手です。 有効期間は原則3か月のため、査証発給から入国までをこの期間内に完了させる管理が必須です。

- オンライン申請を活用すれば、所属機関等の登録後に全国どこからでも申請できます。

- 初回申請時から理由書と疎明資料を十分に準備して提出することが実務上は重要です。

- 不交付・不許可となった場合は、理由を特定し、疎明資料を補強して再申請を検討します。

- 入国後は在留カード・在留期限・就労区分の確認に加え、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請の時期管理を徹底しましょう。

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ

在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁

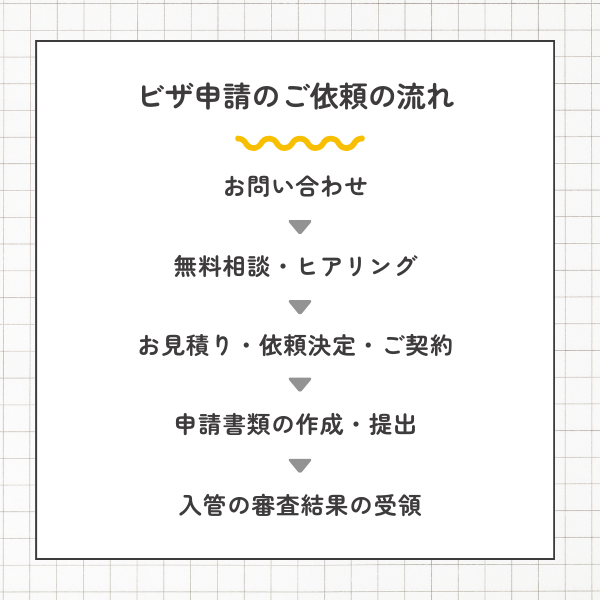

BEGIN行政書士事務所のビザ申請代行サービス

当事務所では、申請取次行政書士が不許可リスクを踏まえ、初回無料相談から書類作成・理由書作成・入管申請代行まで一貫してサポートいたします。

👉在留資格・ビザ申請でお悩みの方・ご不安な方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

✅初回のご相談は無料です。状況を丁寧にヒアリングした上で、プランのご提案とお見積りをご提示します。

✅全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談と郵送手続きにより、全国どの都道府県からでもご依頼が可能です。遠方にお住まいの方でも安心してご利用いただけます。

✅申請取次行政書士が一貫して対応:当事務所は「申請取次行政書士」として、初回の無料相談から書類作成・入管への申請まで一貫して対応いたします。すべてを専門家に一任できる安心感を提供します。

✅審査傾向を踏まえた戦略的サポート:当事務所では、個別状況をふまえてどのように説明を補強するべきかを検討し、審査官が重視する観点を踏まえた構成で書類を整え、理由書を含めた申請書類を作成します。不許可リスクを下げ、許可に近づけるための「戦略的な書類作成」を重視しています。

✅お客様の状況に応じて難易度も確認:明朗な料金体系で内容と見積り金額をしっかりご案内いたします。後から事前合意していない請求をすることはございませんのでご安心ください。

✅不許可の場合は、全額返金保証制度:万が一、不許可となった場合には、追加料金無しでの再申請または全額返金する制度があります。安心してご依頼いただける制度を整えております(返金規定やプランの適用条件については、初回の無料相談でご説明します)。