在留資格変更とは?在留期間更新との違い・短期滞在からの原則不可

在留資格変更許可申請(Change of Status of Residence)とは

在留資格変更許可申請とは、現在付与されている在留資格で認められる活動から、別の在留資格に該当する活動へ切り替えるための手続です。日本で行う活動の「種類」を変えるための許可であり、活動の実態と予定が新しい在留資格の定義に合致していることを、書面で分かりやすく立証することが求められます。申請者は原則としてご本人(外国人)ですが、状況に応じて所属機関の担当者や申請等取次を行う行政書士が提出できます。

「在留期間更新」との違い

よく混同されますが、更新は「同じ在留資格のまま在留期間を延長」する手続、変更は「在留資格の類型自体を切り替える」手続です。たとえば、技術・人文知識・国際業務(いわゆる就労ビザ)のまま在留期間を3年から5年へ伸ばすのは更新、一方で留学から就労へ、研究から経営・管理へ切り替えるのは変更です。審査の観点も異なり、更新では「同一活動の継続性」、変更では「新しい類型への該当性」が中心になります。

短期滞在からの変更は原則不可

観光・親族訪問・商談などの短期滞在で入国した方が、国内でそのまま就労系や留学などへ変更することは原則できません。特段の事情がない限り、いったん出国してCOE(在留資格認定証明書)を取得→在外公館で査証申請→再入国という手順が基本です(COEの詳細は 在留資格認定証明書交付申請の完全ガイド をご参照ください)。短期滞在のまま採用前提で入国させ、国内で変更できる前提のスケジュールを組むと、計画全体が頓挫するリスクがありますので注意が必要です。

よくある変更パターン

- 留学 → 技術・人文知識・国際業務(新卒就職)

- 留学 → 特定技能(分野試験合格・支援計画の整備)

- 企業内転勤 → 技術・人文知識・国際業務(転籍・雇用形態変更)

- 研究 → 経営・管理(研究成果の事業化・起業)

- 家族滞在 → 就労系(配偶者が就職/在留資格の見直し)

審査の考え方:該当性・上陸許可基準・遵法性の3点セット

「該当性」:変更後の在留資格に合致しているか

もっとも重要なのは該当性です。たとえば技術・人文知識・国際業務では、学歴(専攻)または相当実務と職務内容が関連しているか、報酬が日本人と同等以上か、社会保険加入や就業規則の遵守など、職務の専門性と雇用の適法性が問われます。特定技能であれば、分野別試験の合格、労働条件の明確化、支援計画の実効性が鍵になります。

「上陸許可基準」相当の実質適合

在留資格変更でも、当該在留資格に定められた上陸許可基準に実質的に合っているかが確認されます。これは、受入機関の実在性・継続性、報酬水準、受入体制(教育・監督・支援)等が客観的に妥当であることを、定量・定性的な資料で示す作業です。(上陸許可基準の詳細は 上陸許可基準の完全ガイド をご参照ください)。

「遵法性」:在留と労務のルールを守っているか

過去の在留状況(留学なら出欠状況や成績、就労なら就労範囲の遵守)、資格外活動許可の有無と遵守(週28時間など)、住所・所属の14日以内届出といった遵法性も審査対象です。小さな不備でも積み重なると心証を損ねますので、台帳での一元管理と届出のリマインドを仕組化しておくと安心です。

よくある誤解と不許可リスク

- 職務内容が抽象的で、専門性・該当性が読み取れない

- 申請書の記載と添付資料に矛盾や記載ゆれがある

- 報酬の根拠(テーブル・労働条件通知・社保)が弱い

- 受入機関の実在性(登記・決算・事務所)が薄い/資料が古い

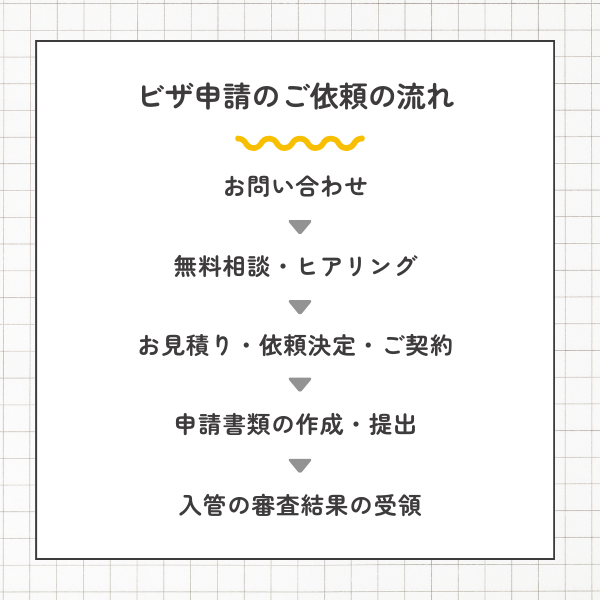

ビザ申請ステップと審査期間の目安

在留資格(変更先)の選定と要件チェック

想定する活動内容から、どの在留資格が最も正面ルートになるかを選びます。要件は該当性/上陸許可基準/遵法性の3層で確認します。早い段階で職務記述書(JD)を整えておくと、後続の書類作成が一気に楽になります。

必要書類の収集(原本/写し/翻訳)

原本・写しの指定を正確に確認します。海外文書は日本語訳が原則必要です。国によってはアポスティーユや領事認証が求められる場合があります。翻訳者名と作成日を記し、資料には通し番号と目次(索引)を付け、審査官が読みやすい構成に整えます。

申請(住居地管轄の地方出入国在留管理局/オンライン申請)

提出先は原則として住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。窓口で申請とオンライン申請の2つの方法があります。在留申請オンラインシステムを使えば、企業・学校・取次行政書士が利用者登録のうえ、オンラインで申請から補正・結果受領まで完結できます。

審査と追加資料の照会

審査中に追加資料の照会が来ることがあります。期限内に矛盾のない補足で回答してください。質問の意図を読み、該当性・上陸許可基準・遵法性のどこに疑問があるのかを特定したうえで、的確に補強します。

結果通知(はがき・メール)

審査結果は窓口申請ならはがき、オンラインならメールで通知されます。案内どおりに必要物(旅券・在留カード・手数料等)を準備し、受領期限がある場合は優先的に日程調整します。

手数料納付・在留カードの受領

許可時に手数料を納付し新しい在留カードを受領します。就労ビザの場合は、就労開始日は許可日以降に設定し、社内の受入手続きを同期させます。

審査期間の目安

時期や案件の難易度・国籍等によって変動しますが、一般的な目安として1〜2か月前後かかります。新卒入社・学期開始前・年度替わりは混み合いますので、逆算スケジュールで前倒しの準備をお願いします。

必要書類の全体像(共通+類型別)

出入国在留管理庁(入管)のホームページには在留資格ごとの提出書類一覧が掲載されていますが、これはあくまで基本的な必須資料です。実際の審査では、個別の事情に応じて補足説明や追加資料を提出することが、許可率を高める大きなポイントとなります。 個別の状況に応じて書類が異なりますので、下記は一般的な書類を記載しております。

共通書類

- 在留資格変更許可申請書(写真貼付)

- パスポート・在留カード(原本提示/写し添付)

- 理由書(後述テンプレあり)

- 住居地・連絡先、連絡担当者の情報

- 翻訳文(日本語以外の文書に添付)

技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)

- 雇用契約書/労働条件通知書

- 職務記述書(JD):日々の業務、使用ツール、担当範囲、報告ライン

- 学位証明・成績証明または相当実務の証明(専攻との関連)

- 会社概要・登記事項証明・直近期の決算書、組織図、教育体制

特定技能

- 分野別評価試験の合格証(1号)、熟練要件の立証(2号)

- 支援計画(登録支援機関の関与を含む)

- 労働条件通知書・勤務場所、受入体制の説明

経営・管理

- 事業計画書(売上・費用・人員・KPI)

- 事務所の実在性(賃貸借契約、現地写真、平面図)

- 設立登記・資本構成・資金計画、契約・見込案件の根拠

家族滞在→就労系

- 就労契約・職務記述書(JD)

- 世帯の生計計画(家族の在留を継続する場合の裏付け)

留学→就労

- 専攻と職務の関連を示すシラバス・研究テーマ・実習内容

- 卒業(修了)時期/入社時期の整合

- 資格外活動の遵守状況(必要に応じて)

追加で強くなる疎明資料

- 組織図/教育・監督体制

- 賃金テーブル・人事制度

- 社内規程の抜粋(就業・テレワーク・副業 等)

申請書の書き方のポイント

パスポート表記との一致

ローマ字氏名・生年月日・旅券番号・国籍はパスポートの表記どおりに記載します。姓/名の順、ハイフンやスペース、ミドルネームに注意します。

活動内容は抽象語を避け具体化

「営業補助」「システムサポート」などの抽象語では専門性が伝わりません。担当タスク、利用ツール、対象顧客、責任範囲、上位者を具体名で明記します。

希望在留期間の妥当性

雇用契約期間、事業計画、教育期間と整合が取れているかを確認します。根拠が薄い長期希望は不利になり得ます。

添付目次(索引)と資料の通番

添付が多い場合、目次・通し番号等でナビゲーションを付けます。審査官が「何をどこで見るか」を一瞬で理解できるようにするのがコツです。

翻訳・合法化の基本

外国語の公的文書には日本語訳を添付します。翻訳者名・作成日を記し、必要に応じてアポスティーユ/領事認証を取得します。

記入漏れ・不整合チェック

- 申請書の記載と、雇用契約・職務記述書(JD)・理由書の整合

- 年月日の表記(西暦/和暦)と数字の誤記

- 住所・建物名・部屋番号・郵便番号の一致

- 会社名・部署・役職の最新表記

オンライン申請の活用:利用者登録・提出データ・手数料

在留申請オンラインシステムの前提

オンライン申請は、外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・父母)、所属機関職員・登録支援機関職員・弁護士・行政書士(申請等取次者)が対象です。遠隔地でも進捗の可視化ができ、補正依頼や結果通知も電子で受け取れます。

オンライン申請できる人

・外国人本人/法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)/親族(配偶者・子・父母)

→マイナンバーカード、パソコン、ICカードリーダライタ、JPKIクライアントソフトが必要・所属機関等の職員(企業・学校・登録支援機関・公益法人など)

→外国人の入国・在留手続に関する研修会等を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、事前に利用申出/利用者登録が必要・申請取次行政書士/弁護士

→法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士・弁護士

添付データの要件

提出書類はPDF化し、容量・ページ数の制限やファイル名のルールを守ります。スキャンは文字が読める解像度で行い、白黒で読めない場合はグレースケール/カラーに切り替えます。

補正依頼・電子通知の期限管理

補正の期限を過ぎると不利益が生じます。担当者メールだけに依存せず、チーム共有のアラートを設定しましょう。

手数料の納付

許可時に収入印紙等で納付します。窓口とオンラインで手数料が異なりますので、最新の案内を必ずご確認ください。

情報セキュリティ

在留カードの写しや旅券情報は機微情報です。送受信と保管は暗号化・アクセス権限を設定し、退職・異動時の権限見直しも運用ルールに落とし込みます。

変更が必要/不要の線引き:転職・配置転換・副業(資格外活動)

同一在留資格の範囲内なら原則「変更不要」

たとえば技術・人文知識・国際業務の範囲内で、エンジニアから別社のエンジニアへ転職する場合、該当性が維持されていれば原則は変更不要です。ただし所属機関変更の届出(14日以内)は必須です。

専門性が薄れる配置転換は「変更」検討

技術職から総務・人事中心の業務へ移るなど、現行の在留資格の要件から外れていく場合は在留資格変更を検討します。職務記述書(JD)で職務割合や求める能力を書面化し、該当性の維持可否を見極めます。

副業・兼務の扱い

本務の範囲外で報酬活動を行う場合は、資格外活動許可(個別許可)が必要です。副業比率が大きく、本務の該当性が揺らぐと判断される場合は、在留資格の見直しが適切になることもあります。資格外活動の詳細は 資格外活動許可申請の完全ガイド をご参照ください。

派遣・委託・在宅勤務(テレワーク)

就業場所が複数にまたがる場合や在宅勤務が多い場合でも、該当性(業務内容の専門性・監督体制)が読み取れる資料を揃えます。派遣先・委託先での実作業が中心となるときは、契約関係や指揮命令系統の説明が不可欠です。

家族帯同の取り扱い:同時申請/後追い申請・在留管理

主申請者の変更と家族の在留の整合

主申請者が在留資格を変更すると、配偶者・子の在留設計にも影響します。同時申請(主と家族を同時に)と後追い申請(主の許可後に家族を手配)がありますが、家族の学期や仕事、渡航予定を加味して決めます。

家族滞在の手配

家族帯同の場合は家族滞在のCOEを取得し、在外公館で査証申請します。婚姻証明・出生証明・翻訳など、家族特有の書類を早めに準備し、有効期限管理を一括で行います。

入国後の更新・変更と住民手続

家族が入国したら、在留カードの受領・住民登録(14日以内)を行い、必要に応じて在留期間更新/在留資格変更のスケジュールを主申請者とそろえます。

ケース別スケジュール

- 同時入国:COEの有効期間と公館の予約枠に注意し、フライト・住居・学校手続きを前倒しで進めます。

- 後追い入国:主申請者の生活基盤(住居・収入・保険)を整え、家族書類の翻訳・合法化を並行で進めます。

不許可の理由と対策:再申請のための論点整理

典型的な不許可理由

- 専攻と職務のミスマッチ(留学→技術・人文知識・国際業務)

- 報酬の同等性不足/雇用契約の不備

- 受入機関の実在性・継続性に疑義(事務所・財務の裏付け不足)

- 学業実体不足(出欠・成績・在籍の不透明さ)

- 申請書と添付書類の不整合(数字・部署・住所・期間の齟齬)

追加疎明の作り方

- 職務記述書(JD)の再構成:専門性・ツール・責任範囲・教育体制を明確化

- 組織・監督体制:上位者・評価・研修スケジュール

- 財務・事業実体:決算・受注・契約・オフィス写真

- 学業の実体:在籍・出欠・成績、専攻との関連説明

不許可通知の読み方と再申請

不許可通知の指摘を項目ごとに分解し、該当性・上陸許可基準・遵法性のどこを補うべきかを明示します。別の在留資格の正面ルートが適切な場合は、選定自体を見直します。

事例集(ケーススタディ):成功・不許可から学ぶ

留学→技術・人文知識・国際業務(理系/文系)

- 理系:システム開発・設計・データ分析等は比較的関連付けがしやすく、科目・研究テーマの提示で説得力が増します。

- 文系:企画・貿易実務・マーケティング等の場合、言語・課題解決・統計・情報処理などの履修実績を職務タスクに結びつける説明が重要です。

企業内転勤→技術・人文知識・国際業務

グループ内から日本法人への転籍は、雇用契約の切替と指揮命令系統の説明が肝です。職務記述書(JD)を“転勤前後で比較”し、専門性の継続を示します。

研究→経営・管理

研究成果の事業化では、事業計画・事務所要件・資金計画の三位一体での立証がポイントです。見込客・パイロット案件の提示が有効です。

家族滞在→特定技能

分野試験合格・支援計画に加え、労働条件の透明性が鍵です。生活面の支援(住居確保・日本語学習・相談窓口)まで書面化します。

不許可→再申請で許可

理由書の再設計と疎明の厚みで逆転は可能です。指摘事項を図表化し、資料一式を索引管理して見通しよく再提出します。

費用と期間:収入印紙・翻訳/認証費用・社内工数

許可時納付の手数料

許可時に収入印紙等で納付します(金額や納付方法は最新の案内をご確認ください)。オンライン申請と窓口で料金が異なります。

翻訳・合法化コスト

翻訳費用は言語・分量で変動します。国や文書の種類によってはアポスティーユ/領事認証が必要です。想定より時間がかかることが多いため、早めの着手をおすすめします。

社内実務工数

人事・法務・配属部門のヒアリング、職務記述書(JD)の確定、台帳登録・期限アラートの設定、オンライン申請の利用者登録など、社内側の準備工数も見込んでおくと、申請スケジュールに無理が出ません。

企業・大学・本人のチェックリスト

企業(雇用)

- 在留カード(表裏)の在留資格・在留期間・就労区分を確認

- 職務記述書(JD)の文書化(専門性・ツール・責任範囲・監督体制)

- 賃金テーブル・労働条件通知・社保加入の整備

- 14日以内の届出/更新・変更のアラート運用

大学(受入)

- 出欠・成績・在籍証明の準備

- 専攻と職務の橋渡し資料(科目・研究・実習→職務タスクへの接続)

- 卒業・修了時期と入社日の整合管理

- 資格外活動許可のルール(週28時間、長期休業は1日8時間)周知

本人(申請者)

- 旅券・在留カードの有効性、住所届出

- 理由書ドラフトの準備

- 申請書・添付・理由書の一貫性最終チェック

記載ゆれ・NG例の早見表(ローマ字/住所/社名・部署名)

- ローマ字:旅券表記どおり(姓・名の順、ハイフン、スペース、ミドルネーム)

- 住所:番地・建物名・部屋番号・郵便番号まで統一

- 社名・部署名:商業登記・会社案内・雇用契約で同一表記

- 年月日:西暦/和暦の混在回避、桁数の確認

- 数字:年収・月収・週時間など単位と根拠を合わせる

在留管理の実務:台帳管理・14日届出・期限アラート

- 台帳:在留カードの在留資格・在留期間・就労制限、資格外活動許可の有無、家族の在留状況を一覧化します。

- 届出:住所・所属・氏名などの変更は14日以内に届出を行います。

- アラート:更新・変更・家族帯同の期限や資格外活動許可の失効を見落とさないよう、リマインドを自動化します。

- 内部統制:採用・異動・離職と在留管理を人事フローに組み込み、監査に耐える運用にします。

よくある質問(FAQ)

審査期間はどれくらいかかりますか?

案件や時期により異なりますが、一般的に数週間〜1か月前後です。繁忙期は長くなる傾向がありますので、前倒しでの準備をおすすめします。

申請中に新しい職務で働けますか?

できません。許可後からになりますので、申請中は現行の在留資格の範囲内で活動してください。

短期滞在から就労へ変更できますか?

原則不可です。COE→在外公館で査証→再入国が基本です(在留資格認定証明書交付申請の完全ガイド を参照)。

オンライン申請は使った方がよいですか?

はい。遠隔提出・進捗の可視化・補正の迅速化などメリットがあります。事前に利用者登録と社内運用を整備してください。

留学→就労で最重要のポイントは?

専攻と職務の関連性、日本人同等の報酬、受入体制の実在性です。職務記述書(JD)とシラバスの結び付けが決め手になります。

家族帯同は同時と後追い、どちらがよいですか?

状況次第です。COEの有効期間、公館の予約、学校・住居の都合を踏まえ、スケジュールと費用の両面から選択します。

まとめ(要点の再確認)

- 入国後の在留管理(台帳・届出・期限アラート)までを運用に落とし込み、法令遵守と採用の成功を両立させましょう。

- 在留資格変更は、活動の性質が変わるときに必要な許可申請です。

- 審査は該当性・上陸許可基準・遵法性の3点セットで見られます。理由書+疎明資料で一貫性を持って立証しましょう。

- 短期滞在からの変更は原則不可。COEルートを前提に計画してください。

- オンライン申請で効率化できます。補正・結果の電子連絡の期限管理を徹底しましょう。

- 転職・配置転換では、現行資格の該当性が維持されるかを判断軸に、更新か変更かを見極めます。

- 不許可は、職務記述書(JD)の再構成・関連性の強化・体制の可視化でリカバリーします。

✅ 出入国在留管理庁の該当ページ

在留資格取得許可申請 | 出入国在留管理庁

BEGIN行政書士事務所のビザ申請代行サービス

当事務所では、申請取次行政書士が不許可リスクを踏まえ、初回無料相談から書類作成・理由書作成・入管申請代行まで一貫してサポートいたします。

👉在留資格・ビザ申請でお悩みの方・ご不安な方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

✅初回のご相談は無料です。状況を丁寧にヒアリングした上で、プランのご提案とお見積りをご提示します。

✅全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談と郵送手続きにより、全国どの都道府県からでもご依頼が可能です。遠方にお住まいの方でも安心してご利用いただけます。

✅申請取次行政書士が一貫して対応:当事務所は「申請取次行政書士」として、初回の無料相談から書類作成・入管への申請まで一貫して対応いたします。すべてを専門家に一任できる安心感を提供します。

✅審査傾向を踏まえた戦略的サポート:当事務所では、個別状況をふまえてどのように説明を補強するべきかを検討し、審査官が重視する観点を踏まえた構成で書類を整え、理由書を含めた申請書類を作成します。不許可リスクを下げ、許可に近づけるための「戦略的な書類作成」を重視しています。

✅お客様の状況に応じて難易度も確認:明朗な料金体系で内容と見積り金額をしっかりご案内いたします。後から事前合意していない請求をすることはございませんのでご安心ください。

✅不許可の場合は、全額返金保証制度:万が一、不許可となった場合には、追加料金無しでの再申請または全額返金する制度があります。安心してご依頼いただける制度を整えております(返金規定やプランの適用条件については、初回の無料相談でご説明します)。